Основы балета: старая и новая школа

Сейчас Людмиле Бариновой уже 57 лет. Танцует она с 6 лет: поступила в балетный интернат, хореографическое училище и даже получила степень магистра в Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. Карьера балерины началась с 16 лет, а закончилась к 36.

«В балете важна самодисциплина, — объясняет нам представительница старой, советской школы. — В настоящей балетной школе посредственности не место, каждый ученик это понимает и каждый боится отчисления.

Например, старая, советская балетная школа уделяла особое внимание становлению характера. В нас воспитывали волю через сдержанность во внешнем образе: прическа всегда должна быть идеальной, никаких сережек, завязки пуантов туго затянуты.

Современная балетная школа делает акцент на физических навыках и „ломает“ тело. Сейчас главное, чтобы растяжка была, а что при этом волосы неопрятные — неважно.

Официальных ограничений по росту в балете не существует, но с крупными балеринами партнеру танцевать сложнее. Она будет словно Гулливер среди лилипутов. Но в 1990-е крупных девушек брали, тогда вообще кризис был! Сейчас балетные стандарты вернулись к среднему росту.

После школы я набрала аж 4 кг, весила целых 47 кг. Несмотря на то, что я всегда ограничивала себя в сладком и газированных напитках. Конечно, во времена юности мне хотелось танцевать больше ведущих партий в классическом репертуаре. Но профессионализм и заключается в том, чтобы добиться от тела полного послушания, быть в форме в любое время суток.

Балерина должна владеть любой техникой: танцевать классику на пуантах или модерн босиком. Но вершина в балете, для меня лично, когда тебя признает не дирекция, а публика. Когда на балет приходят именно из-за твоего имени в афише.

И ты танцуешь партию, о которой мечтала с детства. Когда 46-летнюю Уланову вместе с авто в Лондоне несли на руках после того, как она станцевала 13-летнюю Джульетту. Конечно, такой славы достойны только гении. Но и я любила выходить на бис после закрытого занавеса».

Сейчас Людмила работает в филиале Академии Русского балета в Сеуле (Южная Корея). Работает по контракту, передает основы классической хореографии и классический балет: «Да, наша танцевальная карьера может и закончиться после 20 лет стажа. Но балеринами мы быть никогда не перестаем».

Мифы и реальность «лебединого озера»: почему балерины отказывались танцевать

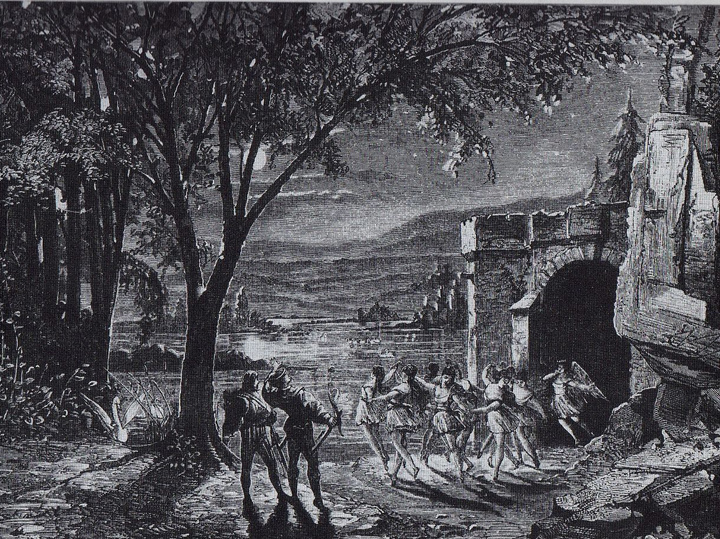

4 марта 1877 года в Москве на сцене Большого театра публике впервые был показан балет «Лебединое озеро». Казалось бы, об этом балете написаны тонны диссертаций, научных статей и книг и известно всё. Однако многое было открыто только в последнее время. Мы приводим 10 наиболее интересных фактов, а также сопутствующих им мифов из истории самой первой постановки самого известного в мире балетного спектакля, показанной в этот день 144 года назад.

Факт №1 и сопутствующий ему миф: Многие уверены, что существует некая немецкая сказка о зачарованной злым волшебником девушке Одетте, превращенной колдуном в лебедя, о ее черном двойнике Одиллии, о влюбившемся в нее без памяти принце Зигфриде. На самом же деле такой сказки никогда не существовало. Ее просто придумали для балета. И споры о том, какие именно произведения мировой литературы являются источником сюжета «Лебединого озера», идут до сих пор. Большинство относят его к сказкам И.К.Музеуса «Похищенное оперенье» (или «Украденное покрывало») и «Бабушкина свадьба». Вполне справедлива и версия Юрия Слонимского о том, что образ злой колдуньи, оборачивающейся совой (колдун в облике коршуна или филина) и преследующей Одетту-Лебедя, связан с пушкинской «Сказкой о царе Салтане». Мотивы «Лебединого озера» можно обнаружить в сказках братьев Гримм, у Андерсена и даже в «Метаморфозах» Овидия, где один из персонажей бросается в образованное из слез матери озеро — оно фигурирует и в либретто балета Чайковского. А трагическая концовка «Лебединого озера» почти дословно цитирует «последнюю песню лебедя перед кончиной» из «Поэтических воззрений славян на природу» А.Н.Афанасьева.

Факт №2 и сопутствующий ему миф: Либреттистами балета «Лебединое озеро» считаются В.П.Бегичев и В.Ф.Гельцер — именно им приписывается сочинение популярного сюжета. И это тоже является мифом. Интересно, что авторы либретто не были обозначены в афише премьерного спектакля от 20 февраля (4 марта) 1877 года. Отсюда у исследователей и возник спор, кто же на самом деле придумал этот популярный сюжет? К единому мнению до сих пор не пришли. Одни отстаивают авторство все-таки Бегичева (причастность к либретто Гельцера почти всеми исследователями оспаривается), который был инспектором репертуара московских императорских театров и по долгу службы не мог указывать свое имя на афише. Но, как показывает самый авторитетный биограф Чайковского Александр Познанский, либретто скорее всего было сочинено хореографом первого спектакля Вацлавом Рейзингером. Но почти никто не оспаривает, что в сочинении сценария активно участвовал и сам композитор.

Факт №3: Связан с датой премьеры «Лебединого озера». По сообщениям газет того времени, она намечалась на ноябрь 1876 года, но состоялась только в марте следующего. Причем от чести станцевать в первом балете Чайковского артисты, как, впрочем, это нередко бывает в Большом театре и в наши дни, массово побежали отказываться, считая балет малоперспективным и невразумительным. Его даже называли сбором «невероятных диссонансов, бесцветных невозможных мотивов» — словом, «музыкальной какофонией»!

За написание музыки композитору заплатили огромную по тем временам сумму — 800 рублей. Столь большая сумма объяснялась тем, что музыку к балету в те времена писали только штатные композиторы, работавшие при труппе, и их работа оценивалась в два раза ниже. Чайковский же стал первым серьезным русским композитором, заинтересовавшимся балетом. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег, в которых нуждаюсь, отчасти потому, что мне давно хотелось попробовать себя в этого рода музыке», — писал Чайковский Римскому-Корсакову.

Любопытно, что траты дирекция Большого театра решила частично возложить на артистов, за счет проведения бенефисов, билеты на которые стоили дороже, чем на обычные спектакли. Из исследования Сергея Конаева и Бориса Мукосея, основанного на анализе недавно найденных документов, скрипичного репетитора балета, а также журналов приходно-расходных сумм московской конторы императорских театров, деньги были «вычтены с первых четырех представлений «Лебединого» (по 100 рублей с вечера) с бенефициантов». Перекладывание выплаты в 400 рублей на артистов и бенефициантов казалось дирекции единственным способом заплатить композитору, не выходя из сметы. Таким образом первая исполнительница партии Одетты-Одиллии Полина Карпакова при сборе 1918 р. 30 коп. получила на руки только 677 р. 68 коп. В основном этим современные исследователи объясняют массовые отказы артистов от премьеры и бенефисов и постоянные перенесения даты первого спектакля. «Первый балет свой П.И.Чайковский написал для меня, но я отказалась танцевать в нем, до того Петр Ильич не знал технической стороны балета и до того неинтересно сделал его», — вспоминала много лет спустя балерина Лидия Гейтен. Именно ей, судя по опубликованным Сергеем Конаевым документам, и прочили танцевать премьеру. Такой отказ стал для композитора болезненной неожиданностью.

Факт №4 и сопутствующий ему миф: Долгое время считалось, что премьеру балета «Лебединое озеро» должна была танцевать не Гейтен, а Анна Собещанская, 35-летняя балерина и негласная хозяйка Большого театра того времени. Существует миф, будто 25-летний муж всесильной Собещанской, также танцовщик Большого, Виктор-Станислав Гиллерт распродавал бриллианты супруги, подаренные ей любовником, генерал-губернатором Москвы Долгоруковым. Продажа бриллиантов открылась, и по этой причине артистка, впавшая в немилость, была допущена лишь к четвертому представлению. Но скандал с балериной и ее молодым мужем случился, как выясняется, позже. На основе же анализа новых документов стало доподлинно известно, что в сезоне 76–77 года от своего бенефиса в «Лебедином» Собещанская отказалась по собственному желанию, получив взамен 1500 рублей серебром — обмен бенефиса на деньги в те времена считался особой привилегией. Бенефис ПРИШЛОСЬ танцевать Полине Карпаковой, которая также пыталась от него отказаться. Но принцем Зигфридом на премьере все-таки вышел муж Собещанской Виктор-Станислав Гиллерт. И после скандала с продажей бриллиантов его не уволили, а перевели в Петербург в связи с реформой, проводимой в 80-е годы в Большом. Много лет спустя он поможет Вацлаву Нижинскому с поступлением в театральное училище.

Факт №5 и сопутствующий ему миф: Знаменитое «черное па-де-де», без которого сейчас не обходится ни один балетный гала-концерт и называемое так от черной пачки Одиллии, на премьере 1877 года принц Зигфрид танцевал совсем не с Одиллией, как мы привыкли, а… (еще одна интрига, имевшая место в первом варианте балета) с поселянкой, которой сильно увлечен! У него, как и у Ромео до Джульетты, имелась пассия! А с Одиллией уже в третьем акте вместо привычного «черного» он танцует совсем другое па-де-де, известное сейчас как «па-де-де Собещанской» — да-да, все той же поистине вездесущей мадам Собещанской…

Факт №6: Несоответствие нынешнего либретто балета первоначальному. В первом варианте было множество совершенно неизвестных современному зрителю героев: помимо нынешнего злого гения фон Ротбарта (был проходным персонажем) на балу появляется барон фон Штейн, его жена-баронесса и их дочь, а затем некий Фрейгер фон Швальцфельс, тоже с женой. Одной из главных ролей была роль рыцаря Бенно фон Зомерштерна, друга принца. А Одетта в первой версии оказывается совсем не обычной девушкой, превращенной злым волшебником в птицу, а довольно могущественной феей, которая днем превращается в лебедя по своей воле, чтобы с подругами, «весело рассекая грудью воздух, летать высоко-высоко».

«Злые чары в версии Чайковского-Рейзингера олицетворял не Ротбарт, как теперь, а злая мачеха-колдунья, новая жена отца Одетты, которая обращается в сову и хочет извести свою падчерицу. В перечне действующих лиц этой самой мачехи-совы нет и в помине, поскольку её роль в спектакле выполняла кукла-муляж летающая над сценой сверкая зажженными глазами и размахивая крыльями»

Факт №7 и сопутствующий ему миф: Принц Зигфрид в первоначальном либретто является отнюдь не меланхоликом из современных версий, а весьма ветреным молодым человеком. Он охотно выпивает с друзьями (до сих пор в «Лебедином» сохранился «танец с кубками»), после выпивки идет в лес пострелять дичь. Ну и за барышнями он не прочь поволочиться: в первом действии увлекается местной поселянкой, с которой и танцует на музыку «черного па-де-де», а на балу, уже после клятвы верности Одетте, попадает под чары Одиллии. Интересно, что и Одиллия не является в версии 1877 года двойником Одетты, с которой принц ее путает на балу. Она только похожа на нее, да и то не слишком. Одно время считалось, что партию Одетты и Одиллии на премьере исполняли две разные балерины. Карты путала афиша, где на месте имени исполнительницы роли Одиллии стояли три звездочки. Сегодня же с помощью рецензий, появившихся в прессе, вопрос решен окончательно и бесповоротно: на премьере, как и сегодня, партию Одетты и Одиллии исполняла одна и та же танцовщица. «Принц влюбляется в дочь злого волшебника, похожую на Одетту (играет та же артистка), и просит ее руки», свидетельствовал журнал «Суфлер», описывая вторую редакцию этого балета, поставленную в Большом театре датским балетмейстером Гансеном.

Факт №8. Для своего первого балета Чайковский задумал трагический финал, что было не совсем обычным явлением для балетов того времени: его герои — и принц, и Одетта — погибают в волнах разбушевавшегося Лебединого озера. Из либретто 1877 года: «Он (Принц) быстро срывает с ее головы венец и бросает в бурное озеро. Над головой с криком пролетает сова, неся в когтях брошенный венец Одетты. «Что ты сделал?! Ты погубил и себя, и меня, я умираю», — говорит Одетта, падая на руки принца. Волны одна за другой набегают на принца и Одетту, и скоро они скрываются под водой». Непривычная концовка шокировала современников. Так что вопреки распространенному мнению «благополучный» финал возник еще при жизни Чайковского, но уже в следующей, второй по счету, московской версии балета балетмейстера Гансена (1880 г.). По сообщению тогдашнего обозревателя «Суфлера», в его редакции «Принц и Одетта более не погибают, но спасаются, и Одетта, превратившись в обыкновенную девушку, прощается со своими родичами-лебедями и уходит с принцем».

Факт №9 и сопутствующий ему миф: Во всех учебниках по истории хореографии написано, что балет, впервые явленный на свет в Большом театре в 1877-м, провалился. Тем не менее простая статистика докажет, что это не соответствует действительности: «Лебединое» шло 6 лет (с перерывом в 1 год), его показали 41 раз, в то время как другие спектакли не выдерживали и 18 показов. Вполне успешной оказалась постановка и в финансовом плане: затрачено на нее было всего 6 тысяч 792 рубля 37 копеек, а сбор только на премьере 4 марта 1877 года дал 1 тысячу 918 рублей 30 копеек. Правда, в дальнейшем сборы падали. Второй спектакль дал 877 рублей 10 копеек, третий — 324 рубля. Когда роль перешла к популярной Собещанской, сбор поднялся до 987 рублей, но постепенно опустился до 281 рубля, давая в дальнейшем 200–300 рублей (самый низкий сбор был 7 ноября 1878 года — 209 рублей 40 копеек). Тем не менее все затраты на спектакль были отбиты.

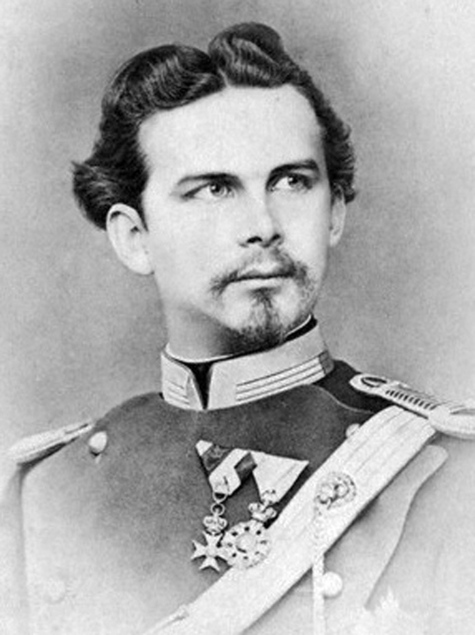

Факт №10 и сопутствующий ему миф: И это, наверное, самый удивительный факт в этой истории: озеро под таким названием в действительности существовало во времена Чайковского в Баварии.

Существует оно и до сих пор, а невдалеке от него расположился построенный по приказу баварского короля Людвига II замок Нойшванштайн, то есть новый Лебединый замок (есть во владениях короля и старый). Сообщение о кончине баварского короля произвело на Чайковского чрезвычайно сильное впечатление. Композитор назвал ее ужасной, а обстоятельства, приведшие к ней, злодейством. Как мы уже знаем, принц у Чайковского, подобно «лебединому королю», тоже гибнет в водах разбушевавшегося Лебединого озера, хотя происходит это почти за 10 лет до реальных событий: король Людвиг Баварский утонул в 1886 году.

Быть может, тайну Лебединого озера сумел разгадать хореограф из Гамбурга Джон Ноймайер, поставивший к столетию балета в 1976 году свою версию. Ее главным героем стал несчастный «лебединый король», которого преследует в спектакле некий черный человек-тень, его мистический возлюбленный.

8 любопытных фактов из истории балета.

Васильев ИванБатман тандю, Пор де бра, деми пиле, грант жете, Деми ронд де жамб пар тер и так далее !!! Собственно все эти французские слова неизменно сопровождают классический балет, став профессиональными терминами еще во второй половине 17 века.

1 , 2 Но истоки зарождения балета появились еще раньше, в 15 веке в Италии. Собственно, даже само слово балет произошло от итальянского слова balletto – танцы, в свое время заменившее слово danza.

И так, 1 факт – балет зародился в эпоху Ренессанса в начале 15 века в Италии

1 Иван Васильев , 2 Николай Цискаридзе

А в середине 16 века, благодаря итальянской аристократке, Екатерине Медичи (1519-1589г), вышедшей замуж за наследника французского престола Генриха II, балет появился во Франции. Как «Королева Мать» Франции, она устраивала грандиозные spectaculi перед десятками тысяч зрителей и являлась первым спонсором балетов.

Тогда балет включал в себя не только танцы, но и разговоры, пение и элементы драмы, а порой и конные баталии, и потому длился более 17 часов. Он назывался baleto-comique (comique означает «драма», а не «комедия») .Представление, длившееся всю ночь, исполнялось артистами исключительно мужского пола.

костюм балета 16 века

костюм балета 16 века

2 факт – через сто лет, после своего рождения, балет появился во Франции, в виде массового представления, с танцами, песнями, стихами и баталиями, в котором принимала участие исключительно придворная знать.

Цискаридзе Годунов Цискаридзе

Так вот, фактически 300 лет балет танцевали исключительно мужчины, исполняя как мужские, так и женские роли. При Людовике ХIII (1601-1643г) строгие балетные костюмы выглядели примерно вот так – жесткие, на камышовых каркасах короткие юбки, чем-то похожие на современные пачки и парчовые кирасы у мужчин, у персонажей женского пола – широкие и длинные до пола юбки на каркасе из камышовых обручей, называвшихся «панье-корзина».

3 факт – с начала 15 века и до середины 17 века балет был исключительно мужским делом, при этом был малоподвижным и больше похожим на оперу. Все танцы и роли исполняли мужчины в масках и туфлях на каблуках, одетые в тяжелые платья, сшитые по придворной моде, причем в мужском костюме обязательно присутствовала короткая юбка.

Классическая балетная форма 15-17 веков с юбочкой у мужских персонажей.

Людовик XIII был страстным любителем музыки, играл на лютне, на клавесине, виртуозно владел охотничьим рожком и пел партию первого баса в ансамбле, исполняя многоголосные песни и псалмы. Сочиненная лично им музыка звучала в знаменитом «Мерлезонском балете», для которого он сочинил танцы, придумал костюмы, и в котором сам исполнил две роли: торговки приманками и крестьянина.

Кстати, в русском языке, знаменитая ироничная фраза, которую произносят в случае неожиданного развития событий – «и … началась вторая часть Мерлизонского балета», родилась именно благодаря Людовику ХIII и фильму по роману Дюма «Три мушкетера». В момент, когда распорядитель королевского бала церемониально объявляет:

Балет и дедовщина

«Еще в 11-м классе мне предложили работу артистки балета, — вспоминает Ася. — Это была хорошая школа жизни для молоденьких балерин. Нас, детей, посылали буквально на все танцы, ставили на все замены. Балеринам постарше не хотелось лишний раз танцевать, нас бросали на амбразуру.

И за водой посылали, и вместо помощи порой просто отмахивались — мол, барахтайся сама. Но это первый год взрослой жизни. Такое отношение к новичкам везде. Дело не в профессии, а в людях”.

После травмы ноги, что часто бывает в балетном мире, у Аси началась карьера хореографа в Киевском институте культуры. Сейчас она не скучает по сцене: там выступают ее ученики. После родов Анастасия не забросила любимое дело и стала хореографом в проекте «Танцуют все»: занималась с участниками в тренировочных лагерях, создавала постановки, готовила к выступлениям почти во всех сезонах.

«Мне нравится процесс подготовки, постановка танца, создание хореографического рисунка. Мы работали со многими, но сейчас моя любимица — Злата Огневич. Она старается не пропустить ни одной тренировки. Даже из аэропорта сразу ко мне, если есть свободное время», — с гордостью говорит Ася.

Балет — газеты на стопах и летающие тапки

Нынче Анастасия Коваленко — основательница балетной школы Asti School в Киеве, тренер ТВ-шоу «Танцуют все» и «Велика різниця по-українськи», постановщик шоу «Виват» цирка Кобзов. До этого была балериной Донецкого академического театра оперы и балета, работала в современном балете Дельсарт.

«В 5-летнем возрасте я попала в городской Дворец культуры во время подготовки к празднику, — вспоминает Ася. — Множество людей в костюмах: бальники, народники, гимнасты. В зале с паркетом и железными станками я увидела изящных девочек в купальниках, выполняющих растяжки. Именно в тот момент мне захотелось так же!

Я не мечтала быть примой. Мне всегда нравился сам процесс тренировок, занятий с телом.

Первый педагог была чрезвычайно строгой. Я рыдала на каждом занятии. Но тем не менее работала с удовольствием. Конкретной цели не было. Меня просто каждый день, кроме воскресенья, водили на занятия. В 7 лет меня приняли в «хореографичку», потом в балетную школу Писарева, на другом конце города.

Я благодарна родителям за постоянную поддержку и любовь. Они подстраивали свои рабочие графики, чтобы успевать меня отвозить туда после обычной школы. Занятия длились с 15:00 до 20:00. И никто не думал: «Сложно ребенку, переутомляется». Уроки делали в раздевалке, в транспорте, на переменах”.

Балет, семья и работа

Сегодня для балерины главное — ее собственная балетная школа. «Мне хотелось создать настоящую балетную империю, чтобы лучшие танцоры не уезжали за границу, а оставались здесь. Мы в свое время работали за идею, а сейчас важен ценник». Сегодня школе 8 лет, на ее счету — сотни учеников и десятки выигранных конкурсов. «Дети — как пластилин. Из них можно и нужно лепить красоту, — считает Ася. —

Мы работали со всеми — и с очень развитыми, и с теми, на кого смотришь и понимаешь: ножки не балетные, ручки не гнутся, спинка сутулая… Но кто из них потом достигнет успеха — каждый раз загадка!

В балете важен талант, но главное — желание и готовность работать. Отдавать на балет можно в любом возрасте, но не нужно распыляться, как сейчас модно. Нужно расставить приоритеты, и если выбор в пользу балета — выбирать систематические занятия”.

У Анастасии подрастают дочь и сын. «Я очень благодарна мужу, который взял на себя воспитание детей. Конечно, я с ними стараюсь проводить все свободное время, но его мало. Оба ребенка играют на скрипке, и недавно я пошла на отчетный концерт. Даже расплакалась, так это трогательно!

Уроки, скрипка, карате у сына и графика у дочери — все на муже, — говорит Ася. — Нужно отдать ему должное, наши дети растут без гаджетов: телефонов, планшетов. Балетом занимались, но недолго. Я не стала заставлять. Балет может быть только по желанию”.

Будни, балет и романы

«День ведущей солистки академического театра Мариинки и день артистки кордебалета проходит по-разному, — рассказывает Майя. — К ведущей партии — другие требования. Например, солист может не прийти на ежедневный урок в день спектакля. Но, как правило, с утра — занятия классикой. Вот в Южной Корее в день спектакля вообще не танцуют на репетициях — настраивают себя на вечер.

Большая часть жизни проходит в театре, на гастролях. Естественно, что выбираешь пару среди окружения. Это не обязательно танцор балета — может быть музыкант из оркестра, оперы. Всегда немного удивляет, если балерина выходит замуж, например, за врача или инженера. Мой муж — танцор балета.

Детей балерины тоже рожают. Да, в 80-е нас иногда отговаривали хореографы — мол, «потом в форму не вернешься». Ничего подобного! Вернешься, если захочешь. И детей родишь, и танцевать будешь. Но не балетом единым живут танцоры. Кто-то после «ухода» получает профессию юриста, кто-то экономиста, кто-то учится администрированию…

Многие идут в модельный бизнес, где неплохо подрабатывают, или дают частные мастер-классы. Карьера же балерины заканчивается после 20 лет стажа. С ведущей солистки — в кордебалет, потом — пенсия. Солистка может уйти на пенсию раньше — после 15 лет стажа, в кордебалете — после 20.

Классическая «вагановская» балетная школа настолько востребована в мире, что дома Майя почти не бывает — летает по всему миру, иногда солирует в ведущих театрах мира.

Как развивается “умный поиск”

[

p18=”#unknown”>Заглянуть >>>]”…за счёт врождённой способности дистрибутивных векторов показывать степень семантического сходства лексем самым что ни на есть действительным числом (чем меньше угол между векторами слов, тем с большей вероятностью эти слова близки по смыслу — косинусная мера, классика жанра, в общем).Например, «принцесса» и «пастух» гораздо менее близки, чем «пастух» и «овца»: 0.139 против 0.603, что, наверное, логично — вектора национального корпуса должны отражать суровую реальность, а не сказочный мир Г.Х. Андерсена. Способ же расчёта глубины корреляции (диффузии) запроса и пирожка проявился практически сам собой (дёшево и сердито) как нормализованная сумма сходств каждого слова из списка X с каждым словом списка Y (стоп-слова выкидывались, все остальные приводились к нормальной форме.

Результаты поэтического поиска и порадовали, и позабавили. Например, на запрос «музыка» был выдан следующий poem-list:

[(‘оксане нравилось фламенко”олегу классика и джаз”они вдвоём со сцены пели”про лагеря и мусоров’,0.25434666007036322),(‘зашлась в оргазме пианистка”в тумане ноты и рояль”а ей играть ещё фермату”пятнадцать тактов и финал’,0.

19876923472322899),(‘люблю тебя как шум прибоя”как тёплый ветер как стихи”а толика люблю как танцы”как поцелуи как поспать’,0.19102709737990775),(‘мне снится рокот космодрома”и ледяная синева”но я не тычу это людям”об этом песен не пою’,0.

Здесь примечательно, что слова «музыка» нет ни в одном пирожке, из занесённых в базу. Однако все пирожковые ассоциации весьма музыкальны и степень их семантической диффузии с запросом довольно высока…”

Поколение next — победа на чм по танцам

13-летняя Лиза Лазовская, ученица Киевского государственного хореографического училища, начала заниматься балетом в 3,5 года. «На танцевальный кружок в ДК меня привела бабушка, когда мы еще жили в Симферополе, — вспоминает юная балерина. — Мне всегда нравилось в балете то, что я могу передать танцем через тело любую эмоцию и чувства. Я могу говорить с людьми языком пластики тела».

Когда семья перебралась в Киев, Лиза начала посещать более серьезные балетные кружки, частные танцевальные школы и участвовать в конкурсах для начинающих танцовщиков. «Но самые важные для меня, наиболее запомнившиеся победы — это безусловно, чемпионат мира по танцам, проходивший в прошлом году в Испании, в городе Сиджес, — говорит Лиза. — Там я заняла первое место в категории „современный танец“.

О своей балетной мечте Лиза говорит с особым увлечением: „Мечтаю продолжить обучение в одной из лучших балетных школ и солировать на сцене ведущих оперных театров всего мира“.

Также для меня ценна Хореографическая ассамблея им. Н. Скорульской, где я заняла первые места в классическом и современном танце. Но наиболее ценное достижение из всего этого — гран-при от Екатерины Кухар и Александра Стоянова, известными своей требовательностью».

Лиза с увлечением рассказывает и о том, как уже выступала на большой сцене Национальной оперы Украины им. Т. Шевченко, где танцевала «Вальс цветов» в «Спящей Красавице» и «Танец Амурчиков» в «Дон Кихоте».

«Самое сложное не опускать руки, когда что-то не получается, а продолжать учиться и работать над собой, — делится „прозрачная“, изящная девчушка. — Нужно уметь правильно реагировать на то, что тебе говорят окружающие, а говорят разное. И педагоги ругают часто, и знакомые говорят, мол, балерина не профессия. А еще тяжело было вначале растягиваться — у меня не очень мягкие мышцы. Но я всегда знаю, ради чего занимаюсь, и терплю».

Пуанты и тапочки

«Мне нравилась строгость и жесткость, это дисциплинирует, — объясняет балерина. — Да, получали и по задницам, и тапки в нас летели. Наверное, только рояль не летел! На пуанты поставили, когда были готовы ноги, и первые же пуанты съела собака.

Я была первой 11-классницей, которой предложили работу на сцене. Но я не скучаю по тем временам.

Сейчас столько защит, вставок в пуанты, такая нежность с ногами балерины. Мы же еще газетой обматывали стопы или трико вкладывали в «стакан» (часть носка в пуантах). В мастерской Гришко (создателя знаменитого бренда профессиональной танцевальной обуви Grishko) тогда по нашим ногам лекала для своих моделей создавали”.

Страшнее всего — диета

Сейчас Анна Соловьева, профессор частного Университета в Сеуле, выпускница Академии балета им. А. Я. Вагановой. «В балетную школу меня привела мама, — вспоминает Анна, — Ей как-то сказали, что у меня «ножки подходящие и координация хорошая».

Из тысячи взяли шесть девочек, среди них и меня. Другие плакали, что не поступили, а я — что поступила. Мне даже выдали талончик о том, что приняли, я держала его в руках — и рыдала. Но мама успокоила, сказала: не понравится — уйдем. Но потом я привыкла.

Самым сложным испытанием для меня оказались не физические нагрузки, а диета! В 13 лет я начала набирать вес, как многие подростки. Специальной диеты нет, нужно просто меньше есть. Один день — только завтрак, второй — только обед. Остальное — вода. Был момент, когда меня сломали, я потеряла уверенность в своих способностях. Но это не помешало окончить самую престижную академию СНГ, которую мы называли «Вагановка».

Любовь к балету оказалась сильнее любви к себе. Самая большая сложность в профессии — конкуренция. Постоянное ожидание своей, лучшей партии: дадут — не дадут… Я танцевала ведущие партии в «Дон Кихоте», «Жизели», есть что вспомнить и чему научить. Сейчас преподаю классический балет в одном из крупнейших университетов Сеула. Для меня особая гордость, когда мои ученики занимают призовые места на международных конкурсах”.

Уродливые пальцы нужно прятать за кулисами

Популярный в мире тренер по классическому балету Майя Думченко дает мастер-классы в США, Европе и Южной Корее. А еще — выступает солисткой Мариинского балета в Санкт-Петербурге.

«Моя мама-пианистка заметила, что я хорошо импровизирую в танце под эстрадную музыку, — делится Майя. — Тогда мне было всего 5 лет. Было начало 80-х, при Домах пионеров были танцевальные кружки, в которых работали педагоги из академических театров. Занятия приносили удовольствие, и к первому классу я уже понимала: хочу быть балериной.

Психологического прессинга я никогда не встречала, но многие уходили из-за невыносимой физической нагрузки. Стекло в пуантах тоже миф. Да, особой дружбы между балеринами нет, каждая ведь хочет получить лучшую партию. Но я в классе была первая и этого не чувствовала.

Соперничество — это хорошо. Когда все одинаковые, не на кого глаз положить». А вот о той самой «обратной стороне» профессии Майя, как и все балерины, предпочитает не говорить.